Site entretenu par les élèves de la classe 1S2:

Castillo Jean Pierre

Geraldes Katia

Naïm Rébecca

INTRODUCTION

Une rupture scientifique se manifeste par un phénomène naturel. Ce phénomène peut se présenter sous différentes formes, l’éruption volcanique en est une.

Une éruption est due à un changement d’activité du volcan qui se réveille par émissions importantes de différentes matières. L’impact de cette manifestation entraîne des modifications à différents degrés selon l’effet éruptif unitaire ou en masse.

Comment le phénomène volcanique influe-t-il sur la biosphère?

On étudiera le mécanisme de volcans jusqu'à son éruption qui elle provoquera certaines modifications du milieu (biotope) ainsi que des modifications du vivant ( biocénose).

Une éruption est due à un changement d’activité du volcan qui se réveille par émissions importantes de différentes matières. L’impact de cette manifestation entraîne des modifications à différents degrés selon l’effet éruptif unitaire ou en masse.

Comment le phénomène volcanique influe-t-il sur la biosphère?

On étudiera le mécanisme de volcans jusqu'à son éruption qui elle provoquera certaines modifications du milieu (biotope) ainsi que des modifications du vivant ( biocénose).

I/ LES VOLCANS

A/ QU’EST-CE QU’UN VOLCAN ?

Un volcan est un édifice comportant une partie extérieure, visible en surface, et une partie intérieure. C’est un relief généralement conique à travers lequel le magma remonte du manteau terrestre avant d’atteindre, sous forme de lave et de gaz chauds, la surface de l’écorce terrestre.

Le magma est le liquide visqueux, d’une température supérieure à 600°C, qui provient des roches enfouies.

Le magma est le liquide visqueux, d’une température supérieure à 600°C, qui provient des roches enfouies.

B/ LES TYPES DE VOLCANS

1) Les volcans actifs

Ce sont les volcans en activité. Il existe dans le monde près de 4000 volcans actifs, 3000 volcans sous-marins et 1000 volcans au niveau des continents qui ont une activité quasi-permanente, comme par exemple le Piton de la Fournaise sur l’Île de la Réunion, en activité depuis 500 000 ans.

D’autres se réveillent après plusieurs années de sommeil, le Pinatubo aux Philippines après 500 ans.

2) Les volcans éteints

Ce sont les volcans en activité. Il existe dans le monde près de 4000 volcans actifs, 3000 volcans sous-marins et 1000 volcans au niveau des continents qui ont une activité quasi-permanente, comme par exemple le Piton de la Fournaise sur l’Île de la Réunion, en activité depuis 500 000 ans.

D’autres se réveillent après plusieurs années de sommeil, le Pinatubo aux Philippines après 500 ans.

2) Les volcans éteints

Ce sont les volcans sans activité depuis des siècles, comme par exemple le Piton des Neiges sur l’Île de la Réunion. Et aussi les volcans du Massif Central en France.

C/ LA REPARTITION DES VOLCANS A LA SURFACE DE LA TERRE

Il existe une activité volcanique que l’on peut observer au niveau des continents et des îles, mais aussi une activité volcanique cachée, sous-marine. Celle-ci représente 90% du volcanisme de la planète.

Il est possible d’obtenir des images des fonds sous-marins par le procédé de la tomographie, à l’aide d’ondes sismiques.

1) Le volcanisme sous-marin

Il est possible d’obtenir des images des fonds sous-marins par le procédé de la tomographie, à l’aide d’ondes sismiques.

1) Le volcanisme sous-marin

Les volcans répartis dans le fond des océans forment une chaîne volcanique sous-marine appelée dorsale. Sur la carte mondiale du volcanisme, on peut voir la chaîne des dorsales dans tous les Océans, Pacifique, Arctique, Atlantique Nord et Sud, Indien.

2) La chaîne d’Islande

Parfois, les dorsales émergent et forment des îles. C’est le cas pour l’Islande, située sur la dorsale qui traverse l’océan Arctique, l’Océan Atlantique Nord et Sud et se prolonge jusqu’à l’Océan Indien.

3) Le volcanisme sur les continents

La plupart des volcans actifs se situent aux limites des plaques des dorsales, par exemple la ceinture de feu du Pacifique qui parcourt la Cordillère des Andes, l’Amérique centrale, les Îles Aléoutiennes, le Japon (le Mont Unzen), les Philippines, les îles du Pacifique Sud :

- à Hawaï le Mauna Kea, le plus grand du monde, en activité depuis 1884. Sa lave visqueuse coule toujours jusqu’à la mer. Des vapeurs de soufre s’échappent constamment de son cratère,

- sur l’Île de la Réunion le Piton de la Fournaise,

- en Martinique la Montagne Pelée,

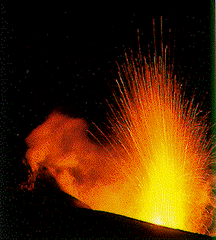

- en Martinique la Montagne Pelée,- en Italie le Vésuve, l’Etna et le Stromboli qui se réveille (voir image ci-dessous). La population a senti la terre bouger. La lave s’écoule de son cratère.

D/ LES ERUPTIONS VOLCANIQUES

Une éruption volcanique est une manifestation externe de l’activité interne de la planète.

1) Les processus qui aboutissent à une éruption

L’éruption est la conséquence d’un long processus commencé à l’intérieur du globe terrestre.

La température élevée et la pression qui existent à une profondeur de 70 à 200 kilomètres peuvent entraîner une fusion partielle des roches présentes. Ces roches fondues sont riches en gaz et forment le magma.

Le magma remonte vers la surface en empruntant des fractures. La plupart du temps, il s’arrête en cours de remontée et stagne dans un grand réservoir appelé chambre magmatique.

Peu de temps avant l’éruption, les gaz sous pression dans la chambre magmatique sont libérés sous forme de bulles. C’est le processus de dégazage. Il entraîne la montée du magma par la cheminée. L’éruption se produit alors.

2) Les deux types d’éruption

Le type d’éruption volcanique, effusif ou explosif, dépend de la viscosité et de la quantité de gaz émise.

1) Les processus qui aboutissent à une éruption

L’éruption est la conséquence d’un long processus commencé à l’intérieur du globe terrestre.

La température élevée et la pression qui existent à une profondeur de 70 à 200 kilomètres peuvent entraîner une fusion partielle des roches présentes. Ces roches fondues sont riches en gaz et forment le magma.

Le magma remonte vers la surface en empruntant des fractures. La plupart du temps, il s’arrête en cours de remontée et stagne dans un grand réservoir appelé chambre magmatique.

Peu de temps avant l’éruption, les gaz sous pression dans la chambre magmatique sont libérés sous forme de bulles. C’est le processus de dégazage. Il entraîne la montée du magma par la cheminée. L’éruption se produit alors.

2) Les deux types d’éruption

Le type d’éruption volcanique, effusif ou explosif, dépend de la viscosité et de la quantité de gaz émise.

1) L’éruption de type effusif

Un volcan de type effusif rejette essentiellement des coulées de lave lors d’une éruption, mais aussi des fragments solides qui sont entraînés par les gaz et rejetés à quelques mètres de hauteur.

La lave est fluide, elle coule facilement. Sa température peut atteindre plus de 1000°C.

Un exemple de volcan de type effusif, le Piton de la Fournaise sur l’Ile de la Réunion. Il est né d’une première éruption d’un volcan sous-marin il y a 65 millions d’années. Depuis, les produits rejetés par le volcan se sont accumulés et ont formé un cône qui a émergé de l’océan il y a trois millions d’années. Il entre en éruption pratiquement une fois par an. La dernière éruption majeure a eu lieu en mars 1986.

La lave est fluide, elle coule facilement. Sa température peut atteindre plus de 1000°C.

Un exemple de volcan de type effusif, le Piton de la Fournaise sur l’Ile de la Réunion. Il est né d’une première éruption d’un volcan sous-marin il y a 65 millions d’années. Depuis, les produits rejetés par le volcan se sont accumulés et ont formé un cône qui a émergé de l’océan il y a trois millions d’années. Il entre en éruption pratiquement une fois par an. La dernière éruption majeure a eu lieu en mars 1986.

2) L’éruption de type explosif

Un volcan de type explosif projette un mélange de gaz chauds de 200° à 900°C, de cendres, de blocs plus ou moins gros en suspension. Ce mélange est appelée la nuée ardente. Elle dévale les pentes à plusieurs centaines de kilomètres / heure, brûlant tout sur son passage.

L’éruption se manifeste par une violente explosion. La lave est visqueuse, elle est épaisse et coule difficilement. Elle libère ses gaz dissous avec difficulté.

Un exemple de volcan de type explosif, le Pinatubo qui est l’un des 21 volcans actifs des Philippines. Il a explosé brusquement le 15 janvier 1991. Cette éruption a été la plus violente du XX e siècle. Il a entraîné la mort d’un millier de personnes.

L’éruption se manifeste par une violente explosion. La lave est visqueuse, elle est épaisse et coule difficilement. Elle libère ses gaz dissous avec difficulté.

Un exemple de volcan de type explosif, le Pinatubo qui est l’un des 21 volcans actifs des Philippines. Il a explosé brusquement le 15 janvier 1991. Cette éruption a été la plus violente du XX e siècle. Il a entraîné la mort d’un millier de personnes.

3) Le type de roches produites

Selon la nature du magma, différents types de roches se forment. Elles sont toujours constituées de cristaux noyés dans une pâte de verre.

Dans le cas d’éruption de type effusif, les roches formées après refroidissement, à partir de la lave fluide, sont constituées de basalte, pauvre en silice.

Dans le cas d’éruption de type effusif, les roches formées après refroidissement, à partir de la lave fluide, sont constituées de basalte, pauvre en silice.

Dans le cas d’éruption de type explosif, les roches formées après refroidissement, à partir de la lave visqueuse, sont constituées d’andésite, riche en silice.

E/ LE VOLCANISME ACTUEL ET LE VOLCANISME ANCIEN

1) Le volcanisme actuel

Il n’est pas réparti de façon régulière à la surface du globe.

Au niveau des continents, les volcans constituent souvent des alignements le long des zones de fracture et d’instabilité de la croûte terrestre.

Au niveau des océans, l’activité volcanique concerne essentiellement les dorsales.

2) Le volcanisme ancien

En France, c’est en Bretagne, en Alsace et dans l ‘Estérel.

Mais c’est surtout dans le Massif Central qu’il se concentre. L'image représente un volcan éteint en Auvergne. La Chaîne des Puys est constituée par une centaine de volcans âgés de 28 millions d’années dont le dernier s’est « endormi » il y a 500 ans.

Le relief peut présenter un dôme ou un cratère. Ils sont formés de l’accumulation de scories, ce sont des fragments de lave caractérisés par des vides laissés par les bulles d’air.

Il n’est pas réparti de façon régulière à la surface du globe.

Au niveau des continents, les volcans constituent souvent des alignements le long des zones de fracture et d’instabilité de la croûte terrestre.

Au niveau des océans, l’activité volcanique concerne essentiellement les dorsales.

2) Le volcanisme ancien

En France, c’est en Bretagne, en Alsace et dans l ‘Estérel.

Mais c’est surtout dans le Massif Central qu’il se concentre. L'image représente un volcan éteint en Auvergne. La Chaîne des Puys est constituée par une centaine de volcans âgés de 28 millions d’années dont le dernier s’est « endormi » il y a 500 ans.

Le relief peut présenter un dôme ou un cratère. Ils sont formés de l’accumulation de scories, ce sont des fragments de lave caractérisés par des vides laissés par les bulles d’air.

F/ L’OBSERVATION DE L’ACTIVITE DES VOLCANS

1) Les méthodes de surveillance des volcans en vue de la prévision et de la prévention des éruptions

A la suite de l’éruption de la Montagne Pelée en Martinique en 1902, la plus meurtrière du XX e siècle (29000 morts) avec celle du Nevada del Ruiz en Colombie en 1985 (25000 morts), les hommes ont compris qu’il fallait surveiller les volcans actifs. Il devenait alors possible de prévoir une éruption et donc d’en diminuer les effets destructeurs. On dénombre aujourd’hui 90 volcans à haut risque. Une cinquantaine est sous observation, par satellite ou par diverses actions de surveillance.

Un exemple de volcan sous haute surveillance, le Piton de la Fournaise sur l’Ile de la Réunion. C’est l’un des volcans les plus actifs. Il est rarement inactif plus d’un an ou deux. Les risques d’éruption sont donc fréquents.

Plusieurs actions de contrôle de son activité sont menées :

Une station est installée au pied du volcan depuis 1979. Les secousses sismiques sont mesurées. Les sismomètres enregistrent toutes les vibrations ou les secousses du volcan. L’apparition de vibrations continuelles du sol appelées trémor est le signe d’une montée du magma vers la surface. Ces signaux se produisent quelques heures voir quelques jours avant l’éruption. En 1981, une éruption a pu être prévue onze jours avant, et localisée à 500 mètres près.

De plus, on mesure la quantité des gaz soufrés à l’aide d’un analyseur de gaz, et aussi la température de la lave à l’aide d’un thermomètre. Ces deux indices peuvent permettre de prévoir une éruption proche.

On mesure aussi les variations du volume du magma à l’aide d’appareils les inclinomètres qui déterminent les modifications de la pente et les extensiomètres qui déterminent les modifications de l’écartement des fissures. S’il y a une montée du magma, on peut constater un léger gonflement du volcan car les roches en fusion prennent de plus en plus de place à l’intérieur du volcan.

Il faut évoquer le travail des volcanologues. Ce sont des scientifiques qui observent les volcans et essaient de savoir pourquoi ils entrent en éruption.

Ils font de nombreuses expriences à partir des morceaux de roche trouvés à proximité des volcans et les examinent au microscope dans leur laboratoire.

Mais ils sont aussi sur le terrain, équipés contre la chaleur grâce à des vêtements spéciaux.

Ce métier est dangereux ainsi Maurice Krafft et sa femme Katia, auteurs de nombreux livres, films et photos sur les volcans du monde, sont morts en 1991 en filmant une nuée ardente émise par le Mont Unzen au Japon.

Haroun Tazieff (1914-1998) est le volcanologue le plus célèbre du XXe siècle, qui a voulu faire connaître les volcans et leur histoire au grand public.

2) La mise en place du plan ORSEC

C’est le plan d’Organisation des Secours en cas d’éruption imminente. Les chercheurs alertent les autorités qui déclenchent le dispositif de sécurité, le plan ORSEC, et décident éventuellement l’évacuation de la population.

A la suite de l’éruption de la Montagne Pelée en Martinique en 1902, la plus meurtrière du XX e siècle (29000 morts) avec celle du Nevada del Ruiz en Colombie en 1985 (25000 morts), les hommes ont compris qu’il fallait surveiller les volcans actifs. Il devenait alors possible de prévoir une éruption et donc d’en diminuer les effets destructeurs. On dénombre aujourd’hui 90 volcans à haut risque. Une cinquantaine est sous observation, par satellite ou par diverses actions de surveillance.

Un exemple de volcan sous haute surveillance, le Piton de la Fournaise sur l’Ile de la Réunion. C’est l’un des volcans les plus actifs. Il est rarement inactif plus d’un an ou deux. Les risques d’éruption sont donc fréquents.

Plusieurs actions de contrôle de son activité sont menées :

Une station est installée au pied du volcan depuis 1979. Les secousses sismiques sont mesurées. Les sismomètres enregistrent toutes les vibrations ou les secousses du volcan. L’apparition de vibrations continuelles du sol appelées trémor est le signe d’une montée du magma vers la surface. Ces signaux se produisent quelques heures voir quelques jours avant l’éruption. En 1981, une éruption a pu être prévue onze jours avant, et localisée à 500 mètres près.

De plus, on mesure la quantité des gaz soufrés à l’aide d’un analyseur de gaz, et aussi la température de la lave à l’aide d’un thermomètre. Ces deux indices peuvent permettre de prévoir une éruption proche.

On mesure aussi les variations du volume du magma à l’aide d’appareils les inclinomètres qui déterminent les modifications de la pente et les extensiomètres qui déterminent les modifications de l’écartement des fissures. S’il y a une montée du magma, on peut constater un léger gonflement du volcan car les roches en fusion prennent de plus en plus de place à l’intérieur du volcan.

Il faut évoquer le travail des volcanologues. Ce sont des scientifiques qui observent les volcans et essaient de savoir pourquoi ils entrent en éruption.

Ils font de nombreuses expriences à partir des morceaux de roche trouvés à proximité des volcans et les examinent au microscope dans leur laboratoire.

Mais ils sont aussi sur le terrain, équipés contre la chaleur grâce à des vêtements spéciaux.

Ce métier est dangereux ainsi Maurice Krafft et sa femme Katia, auteurs de nombreux livres, films et photos sur les volcans du monde, sont morts en 1991 en filmant une nuée ardente émise par le Mont Unzen au Japon.

Haroun Tazieff (1914-1998) est le volcanologue le plus célèbre du XXe siècle, qui a voulu faire connaître les volcans et leur histoire au grand public.

2) La mise en place du plan ORSEC

C’est le plan d’Organisation des Secours en cas d’éruption imminente. Les chercheurs alertent les autorités qui déclenchent le dispositif de sécurité, le plan ORSEC, et décident éventuellement l’évacuation de la population.

G/ COMMENT LE PHENOMENE VOLCANIQUE INFLUE-T-IL SUR LA BIOSPHERE ?

La biosphère est l’ensemble des écosystèmes de la planète comprenant tous les êtres vivants et leurs milieux. Les éruptions des volcans produisent obligatoirement des effets sur la biosphère.

Tous les produits rejetés par le volcan, la lave, les gaz, les cendres ont de graves conséquences sur les populations vivant à proximité du volcan, leurs habitations , la végétation et les cultures.

Les nuées ardentes, mélanges de cendres et de gaz à très haute température, expulsées par le volcan, dévalent les pentes à une vitesse pouvant atteindre 500 km/heure. Elles brûlent et étouffent tout sur leur passage.

C’est ce phénomène qui a anéanti en deux minutes la ville de Saint-Pierre et ses 28000 habitants à la suite de l’éruption de la Montagne Pelée en Martinique en 1902.

Les coulées de boue correspondent au dévalement de grandes quantités de cendres, de terrain et de blocs entraînés généralement par l’eau d’importantes précipitations. Les éruptions sous-glaciaires peuvent aussi entraîner des coulées de boue. C’est ce qui s’est passé en 1996 sous le glacier situé en Islande.

Les coulées fluides de lave acide détruisent aussi tout sur leur passage. Elles dévalent les pentes du volcan à une vitesse de 100 km/heure.

De grandes quantités de gaz magmatiques, tel que l’oxyde de carbone, peuvent être retenues dans les profondeurs de lacs de cratère. Une petite secousse peut faire monter en surface les gaz toxiques. Ils s’évaporent et sont néfastes pour les populations et l’environnement.

Ce phénomène s’est produit en 1986 au lac Nyos au Cameroun, où 1750 personnes et des milliers d’animaux sont morts à cause du gaz mortel.

De fortes explosions peuvent aussi se produire dans les volcans. Ce sont les tsunamis, des raz de marée.

En 1883, le Krakatoa à Sumatra a explosé avec une force égale à 7000 fois celle de la bombe de Hiroshima. Il a tué 36000 personnes.

Les fortes émissions de cendre peuvent recouvrir toute une région, la privant très vite de toute végétation. Cela peut avoir pour conséquence de perturber le climat parce que les fines particules forment alors un voile réfléchissant la lumière solaire vers l’espace.

A la suite de l’explosion du Pinatubo aux Philippines en 1991, les particules projetées dans l’atmosphère ont fait plusieurs fois le tour de la terre. Elles ont voilé partiellement la lumière solaire et ont provoqué une baisse de la température globale au sol de 0,2°C.

Ainsi on peut s'intéresser de plus près aux conséquences d'une ou plusieurs éruptions comme les modifications du milieu et du vivant.

Tous les produits rejetés par le volcan, la lave, les gaz, les cendres ont de graves conséquences sur les populations vivant à proximité du volcan, leurs habitations , la végétation et les cultures.

Les nuées ardentes, mélanges de cendres et de gaz à très haute température, expulsées par le volcan, dévalent les pentes à une vitesse pouvant atteindre 500 km/heure. Elles brûlent et étouffent tout sur leur passage.

C’est ce phénomène qui a anéanti en deux minutes la ville de Saint-Pierre et ses 28000 habitants à la suite de l’éruption de la Montagne Pelée en Martinique en 1902.

Les coulées de boue correspondent au dévalement de grandes quantités de cendres, de terrain et de blocs entraînés généralement par l’eau d’importantes précipitations. Les éruptions sous-glaciaires peuvent aussi entraîner des coulées de boue. C’est ce qui s’est passé en 1996 sous le glacier situé en Islande.

Les coulées fluides de lave acide détruisent aussi tout sur leur passage. Elles dévalent les pentes du volcan à une vitesse de 100 km/heure.

De grandes quantités de gaz magmatiques, tel que l’oxyde de carbone, peuvent être retenues dans les profondeurs de lacs de cratère. Une petite secousse peut faire monter en surface les gaz toxiques. Ils s’évaporent et sont néfastes pour les populations et l’environnement.

Ce phénomène s’est produit en 1986 au lac Nyos au Cameroun, où 1750 personnes et des milliers d’animaux sont morts à cause du gaz mortel.

De fortes explosions peuvent aussi se produire dans les volcans. Ce sont les tsunamis, des raz de marée.

En 1883, le Krakatoa à Sumatra a explosé avec une force égale à 7000 fois celle de la bombe de Hiroshima. Il a tué 36000 personnes.

Les fortes émissions de cendre peuvent recouvrir toute une région, la privant très vite de toute végétation. Cela peut avoir pour conséquence de perturber le climat parce que les fines particules forment alors un voile réfléchissant la lumière solaire vers l’espace.

A la suite de l’explosion du Pinatubo aux Philippines en 1991, les particules projetées dans l’atmosphère ont fait plusieurs fois le tour de la terre. Elles ont voilé partiellement la lumière solaire et ont provoqué une baisse de la température globale au sol de 0,2°C.

Ainsi on peut s'intéresser de plus près aux conséquences d'une ou plusieurs éruptions comme les modifications du milieu et du vivant.

II/ MODIFICATIONS DU MILIEU: BIOTOPE

Une éruption de forte ampleur peut influencer le climat d'une façon importante.

Lors de l'histoire de la Terre, les éruptions volcaniques les plus importantes ont été suivies d'un refroidissement de quelques années. Ceci est dû à la grande quantité de dioxyde de soufre (SO2) et des cendres éjectées par ces éruptions volcaniques.

Lors de l'histoire de la Terre, les éruptions volcaniques les plus importantes ont été suivies d'un refroidissement de quelques années. Ceci est dû à la grande quantité de dioxyde de soufre (SO2) et des cendres éjectées par ces éruptions volcaniques.

A/ LES POUSSIERES ET LES CENDRES VOLCANIQUES

Lors d'une éruption, une bonne partie de la poussière et des particules montent jusqu'à la Stratosphère, à 20km d'altitude et même parfois plus de 50km. A ces altitudes, les vents sont forts et les gaz peuvent faire souvent plusieurs fois le tour de la planète. Comme la Stratosphère est stable et les mouvements verticaux réduits, les gaz éjectés peuvent y rester pendant plusieurs années. La cendre qui a été envoyée dans l'atmosphère tombe graduellement dans l'atmosphère stable, et aide a augmenter la création des nuages et des précipitations dans l'atmosphère inférieure. Ces nuages empêchent l'arrivée des rayons de soleil et donc cela favorise le refroidissement de la Terre.

Lors d'une éruption, une bonne partie de la poussière et des particules montent jusqu'à la Stratosphère, à 20km d'altitude et même parfois plus de 50km. A ces altitudes, les vents sont forts et les gaz peuvent faire souvent plusieurs fois le tour de la planète. Comme la Stratosphère est stable et les mouvements verticaux réduits, les gaz éjectés peuvent y rester pendant plusieurs années. La cendre qui a été envoyée dans l'atmosphère tombe graduellement dans l'atmosphère stable, et aide a augmenter la création des nuages et des précipitations dans l'atmosphère inférieure. Ces nuages empêchent l'arrivée des rayons de soleil et donc cela favorise le refroidissement de la Terre.B/ LE DIOXYDE DE SOUFRE

Lors d'une éruption, l'un des gaz éjectés est le dioxyde de soufre.

Ce gaz est dense, incolore, toxique, et l'inhalation de celui-ci est trè irritante.

Le dioxyde de soufre peut devenir facilement de l'acide sulfurique (H2SO4) et avoir des consequences sur la biosphère. Pour cela, il faut que le dioxyde de soufre reagisse avec l'oxygène [que l'on trouve dans l'atmosphère sous la forme de dioxygène (O2)] et avec le catalyseur (OH). Donc on a:

O2 + SO2 + OH ------> SO3 + HO2

A partir de là, on a 2 moyens pour arriver à l'acide sulfurique:

HO2 + SO3 ------> H2SO4

ou

2HO2 ------> H2O2 + O2 puis H2O2 + SO2 ------> H2SO4

Le dioxyde de soufre est un polluant primaire.

1) Baisse de la Temperature

Quand le dioxyde de soufre est éjecté dans la Stratosphère, il se mélange avec la vapeur d"eau de l'atmosphère, alors ce gaz se transforme en acide sulfurique liquide (H2SO4) et devient ce qu'on appelle "un aérosol", c'est-à-dire de fine gouttelettes. Ces aérosols d'acide sulfurique absorbent et réfléchissent vers l'espace le rayonnement solaire, alors un réchauffement a lieu dans la Stratosphère il peut atteindre quelques degrés au plus fort de la couche. Puis la température de la Troposphère peut baisser de 0.10° C à 1°C parfois. Le refroidissement climatique déclenché par ces éruptions serait toujours initialement décelé sous le topiques peu après l'éruption. Puis il se prolongerait ensuite aux latitudes moyennes au cours des années suivantes.

2) Destruction de la Couche d'Ozone

Les aérosols sulfuriques qui se forment dans la Stratosphère quand le bioxyde de soufre se combine avec des particules d'eau, accélèrent la destruction de la Couche d'ozone

On a par exemple l'éruption du Pinatubo en 1991. Les années suivantes de cette éruption, la cartographie de la Couche d'ozone et d'autres observations, indiquent des réductions de l'ozone plus importantes que les années précédentes aussi bien aux latitudes moyennes qu'aux latitudes de l'hémisphère Nord.

On a par exemple l'éruption du Pinatubo en 1991. Les années suivantes de cette éruption, la cartographie de la Couche d'ozone et d'autres observations, indiquent des réductions de l'ozone plus importantes que les années précédentes aussi bien aux latitudes moyennes qu'aux latitudes de l'hémisphère Nord.

Sur l'image, on peut voir les aérosols envoyés dans l'atmosphère par l'éruption du Pinatubo en 1991

3) Les Pluies Acides

Une autre conséquence de l'aérosol crée à partir du dioxyde de soufre sont les pluies acides.

Les pluies acides sont des précipitations (pluie, neige, brouillard, grêle, etc)

Ces pluies acides ont plusieurs effets sur l'écosystème:

_ D'abord les pluies acides accélèrent l'érosion naturelle. Les pluies acides dissolvent et emportent immédiatement la pierre. Cela a été fortement marqué en Angleterre pour les cathédrales telles que "York Minster" et "l'Abbaye de Westminster".

_ Les pluies acides favorisent l'acidité des lacs empêchant ansi le développement normal des espèces et des végétaux.

_ Les sols acidifiés empoisonnent les arbres, les affaiblissent et peuvent même les tuer.

Les pluies acides sont des précipitations (pluie, neige, brouillard, grêle, etc)

Ces pluies acides ont plusieurs effets sur l'écosystème:

_ D'abord les pluies acides accélèrent l'érosion naturelle. Les pluies acides dissolvent et emportent immédiatement la pierre. Cela a été fortement marqué en Angleterre pour les cathédrales telles que "York Minster" et "l'Abbaye de Westminster".

_ Les pluies acides favorisent l'acidité des lacs empêchant ansi le développement normal des espèces et des végétaux.

_ Les sols acidifiés empoisonnent les arbres, les affaiblissent et peuvent même les tuer.

C/ LES SUPERVOLCANS

Un supervolcan est un volcan qui produit les éruptions les plus importantes et les plus volumineuses sur Terre.

Le réveil d'un ou plusieurs supervolcans peut avoir des conséquences plus graves qu'une éruption quelconque. L'un des plus importants de ses effets serait "l'hiver nucléaire". Le réveil d'un supervolcan aurait l'impacte d'une guerre nucléaire sur la terre.

Lors d'une éruption d'un supervolcan, les cendres forment des épais nuages noirs qui peuvent bloquer la plus grande partie de la lumière solaire pendant une période de plusieurs semaines, provoquant ansi une baisse des températures à la surface d'une vingtaine de degrés Celsieus. L'obscurité et le refroidissement auraient des conséquences désastreuses pour les régions touchées.

On a par exemple le "Lac Toba" en Indonésie, lequel plongea la terre dans un hiver volcanique il y a environ 735 000 ans. Dans les 6 années qui ont suivi, il y a eu un très fort dépôt de sulfure volcanique sur la terre causant une déforestation complète en Asie du Sud-Est. Cette éruption provoqua aussi une âge glaciaire instantanée sur la terre en accélérant une tendance glaciaire déjà amorcée.

Le réveil d'un ou plusieurs supervolcans peut avoir des conséquences plus graves qu'une éruption quelconque. L'un des plus importants de ses effets serait "l'hiver nucléaire". Le réveil d'un supervolcan aurait l'impacte d'une guerre nucléaire sur la terre.

Lors d'une éruption d'un supervolcan, les cendres forment des épais nuages noirs qui peuvent bloquer la plus grande partie de la lumière solaire pendant une période de plusieurs semaines, provoquant ansi une baisse des températures à la surface d'une vingtaine de degrés Celsieus. L'obscurité et le refroidissement auraient des conséquences désastreuses pour les régions touchées.

On a par exemple le "Lac Toba" en Indonésie, lequel plongea la terre dans un hiver volcanique il y a environ 735 000 ans. Dans les 6 années qui ont suivi, il y a eu un très fort dépôt de sulfure volcanique sur la terre causant une déforestation complète en Asie du Sud-Est. Cette éruption provoqua aussi une âge glaciaire instantanée sur la terre en accélérant une tendance glaciaire déjà amorcée.

Bilan des conséquences d'une éruption sur le milieu non vivant

Les éruptions volcaniques ont beaucoup des conséquences , notament le changement de climat mais aussi la destruction de l'écosystème non vivant (biotope). Ces conséquences auront en même temps d'autres influences (sur l'écosystème vivant, biocénose). Donc les éruptions volcaniques influent bien sur le milieu non vivant et peuvent même parfois le modifier.

III MODIFICATIONS DU VIVANT: BIOCENOSE

Volcan, « appareil » naturel qui nous permet de connaître directement le matériau que l’on trouve sous la croûte terrestre,manteau supérieur, c’est-à-dire la lithosphère. Il y a différents types de volcans et une éruption volcanique est considérée comme un grave désastre naturel qui entraîne parfois des conséquences planétaires. De plus s’il s’agit d’éruptions dites en masse, les conséquences seront plus lourdes. Ainsi, comme pour les modifications du milieu (biotope), on peut distinguer des changements du vivant (biocénose).

Pour cela on répartira les conséquences d’éruptions sur le vivant en trois points:

l’évolution des espèces animales, les modifications végétales et les changements concernant les hommes. De cette façon, les éruptions obligent la mobilisation de l’homme, sous forme de prévention.

Pour cela on répartira les conséquences d’éruptions sur le vivant en trois points:

l’évolution des espèces animales, les modifications végétales et les changements concernant les hommes. De cette façon, les éruptions obligent la mobilisation de l’homme, sous forme de prévention.

A/ EVOLUTION ESPECES ET CONSEQUENCES

D’après l’application du principe de superposition, principe exprimé dés le 16e siècles géologie, on a conclut que plusieurs éruptions volcaniques ont influencé l’évolution des espèces car on a retrouvé un niveau d’iridium coincé entre plusieurs couches de laves.

L’iridium est un élément chimique du tableau périodique de symbole Ir. C’est le métal le plus résistant connu à la corrosion, il ne peut être attaqué par aucun acide ni même par l’eau régate (mélange acide chlorhydrique et acide nitrique) mais peut être par des sels en fusion. L’iridium a une densité très élevée et peut supporter des hautes températures. Selon quelque personnes tel que Dewey M.Mclean du Virginia Polytechnique Institut, cet individu a une origine volcanique.

L’iridium a une densité très élevée et peut supporter des hautes températures. Selon quelque personnes tel que Dewey M.Mclean du Virginia Polytechnique Institut, cet individu a une origine volcanique.

En effet le noyau terrestre en est riche et le Piton de la fournaise de la réunion par exemple an relâche encore aujourd’hui. Sa présence a la limite des couches géologiques Crétacé - Tertiaire [#-70,-65Ma] (Ma=millions d’années) est associée a deux théories sur la disparition des dinosaures.

L’iridium est un élément chimique du tableau périodique de symbole Ir. C’est le métal le plus résistant connu à la corrosion, il ne peut être attaqué par aucun acide ni même par l’eau régate (mélange acide chlorhydrique et acide nitrique) mais peut être par des sels en fusion.

L’iridium a une densité très élevée et peut supporter des hautes températures. Selon quelque personnes tel que Dewey M.Mclean du Virginia Polytechnique Institut, cet individu a une origine volcanique.

L’iridium a une densité très élevée et peut supporter des hautes températures. Selon quelque personnes tel que Dewey M.Mclean du Virginia Polytechnique Institut, cet individu a une origine volcanique.En effet le noyau terrestre en est riche et le Piton de la fournaise de la réunion par exemple an relâche encore aujourd’hui. Sa présence a la limite des couches géologiques Crétacé - Tertiaire [#-70,-65Ma] (Ma=millions d’années) est associée a deux théories sur la disparition des dinosaures.

1) Disparitons et apparitions des espèces animales

Il semblerait qu’un grand nombre d’espèces biologiques disparaissent « tout d’un coup ».La datation isotopique nous apprend que c’est sans doute en moins d’un millions d’années (c’est court et presque une « rupture » du point de vue géologique, mais bien long à l’échelle d’une vie humaine) dans une catastrophe pour donner un monde nouveau : les disparitions sont assez brusques, les apparitions sont progressives.(une forme de rupture et continuité pares la rupture)

Grâce a l’étude de chaque coupure, on peut en évoquer certaines :

- primaire et secondaire, qui est la période des dinosaures et où les mammifères existaient déjà

- tertiaire : il débute (presque par définition) au moment de l’extinction des dinosaures et il a 65% des espèces qui disparaissent comprenant les dinosaures.

Toutes ces données semblent écarter l'hypothèse d'une catastrophe ponctuelle (chute d'une météorite) comme principale cause de la grande extinction du Permien. Selon les scientifiques, le responsable serait plutôt à chercher du côté des éruptions volcaniques de Sibérie qui auraient à cette époque libéré suffisamment de gaz à Effet de serre phénomène thermique bien connu sur Terre où l'atmosphère laisse passer une partie du rayonnement ultraviolet du Soleil qui vient frapper le sol. Réchauffé, celui-ci émet un rayonnement infrarouge qui est en partie ou totalement piégé par l'atmosphère rendue "imperméable" par l'effet de serre pour modifier radicalement l'écosystème de la planète.

Grâce a l’étude de chaque coupure, on peut en évoquer certaines :

- primaire et secondaire, qui est la période des dinosaures et où les mammifères existaient déjà

- tertiaire : il débute (presque par définition) au moment de l’extinction des dinosaures et il a 65% des espèces qui disparaissent comprenant les dinosaures.

Toutes ces données semblent écarter l'hypothèse d'une catastrophe ponctuelle (chute d'une météorite) comme principale cause de la grande extinction du Permien. Selon les scientifiques, le responsable serait plutôt à chercher du côté des éruptions volcaniques de Sibérie qui auraient à cette époque libéré suffisamment de gaz à Effet de serre phénomène thermique bien connu sur Terre où l'atmosphère laisse passer une partie du rayonnement ultraviolet du Soleil qui vient frapper le sol. Réchauffé, celui-ci émet un rayonnement infrarouge qui est en partie ou totalement piégé par l'atmosphère rendue "imperméable" par l'effet de serre pour modifier radicalement l'écosystème de la planète.

2)Extinction massive du Permien

Trapps de Sibérie

Trapps de SibérieD’ailleurs deux événement soulignent cette théories :

vers environ -255Ma, il y eu l’extinction massive du Permien due aux trapps de Sibérie, plus de 99% de tout ce qui vivent sur terre a disparu. L’époque où 90% des espèces ont disparus, 95% des espèces marines (essentiellement littorales: coraux, brachiopodes, échinodermes…) et aussi 70% des espèces vivant sur les continent par la diminution de nombreux groupes végétaux et animaux, y compris des insectes.

Cette crise serait en relation avec la venue de divers phénomènes géologiques entre autre une intense activité volcanique continentale qui elle et d’autres phénomènes serraient à corréler a des modifications des climats et des courants marins, ayant entraînées les extinctions progressives de très nombreux êtres vivants, à l’échelle de quelques millions d’années.

vers environ -255Ma, il y eu l’extinction massive du Permien due aux trapps de Sibérie, plus de 99% de tout ce qui vivent sur terre a disparu. L’époque où 90% des espèces ont disparus, 95% des espèces marines (essentiellement littorales: coraux, brachiopodes, échinodermes…) et aussi 70% des espèces vivant sur les continent par la diminution de nombreux groupes végétaux et animaux, y compris des insectes.

Cette crise serait en relation avec la venue de divers phénomènes géologiques entre autre une intense activité volcanique continentale qui elle et d’autres phénomènes serraient à corréler a des modifications des climats et des courants marins, ayant entraînées les extinctions progressives de très nombreux êtres vivants, à l’échelle de quelques millions d’années.

3)Les trapps du Deccan

Les trapps du Deccan sont des plateaux basaltiques constitués par un empilement d’épanchements volcaniques dans l’ouest de l’Inde. La formation des trapps du Deccan, produite à la limite entre le Crétacé (Secondaire) et le Paléocène (Tertiaire) a été un événement volcanique majeur de l’histoire de la Terre entre -65 et - 60 millions d’années. Elle fait partie des suspects dans la disparition des dinosaures à cause des gigantesques volumes de gaz probablement produits pendant cet événement géologique.

On a constaté qu’à peu prés fin du Crétacé d’énormes éruptions volcaniques avaient eu lieu dans le Deccan. Les simulations informatiques sur les effets de ces éruptions indiquent que les quantités de poussières de cendres et de gaz carbonique(Co2) rejetées auraient pu avoir un effet climatique très perturbant pour les écosystèmes. Néanmoins, comme pour toute simulation, il reste d’importantes incertitudes sur les effets environnant exacts de ce phénomène.

Cette étude nous mène à l’interrogation posée précédemment et ainsi, le volcanisme joue un rôle essentiel dans l’extinction et l’apparition d’espèces puisque l’on retiendra que l’éruption des laves qui forment le trappes s’est produite sans doute en moins d’un millions d’années et son âge coïncide avec celui de la disparition des dinosaures ce qui valide cette théorie qui ne connaît aucune expérience.

La mystérieuse extinction des dinosaures, il y a 65 millions d'années, est attribuée à l'impact d'une météorite ou à une énorme éruption volcanique en Inde. Dans un cas comme dans l'autre, les poussières émises et la variation chimique de l'atmosphère et des océans auraient créé une catastrophe écologique, responsable de l'éradication d'une grande partie des êtres vivant à la surface de notre planète. Des chercheurs ont mis au point un modèle qui, sans rediscuter la cause de cette extinction, montre que la mise en place de grands épanchements volcaniques (les " trapps ") en Inde il y a 65 millions d'années a conduit à des changements globaux du climat et de la chimie des océans.

Les conditions climatiques dépendent en partie de la quantité dans l'atmosphère de CO2, gaz dont l'effet de serre est reconnu. De nombreux auteurs ont essayé de modéliser le cycle du CO2 à travers les temps géologiques. Il ressort de ces études que, sur des durées de l'ordre du million d'années, le bilan du CO2 est régi par une unique source, le volcanisme, et un seul "puits", l'altération continentale des silicates. Sur le long terme, un équilibre s'établit donc entre le dégazage des volcans et la consommation de CO2 par l'altération, se qui peut se considérer comme une continuité.

On a constaté qu’à peu prés fin du Crétacé d’énormes éruptions volcaniques avaient eu lieu dans le Deccan. Les simulations informatiques sur les effets de ces éruptions indiquent que les quantités de poussières de cendres et de gaz carbonique(Co2) rejetées auraient pu avoir un effet climatique très perturbant pour les écosystèmes. Néanmoins, comme pour toute simulation, il reste d’importantes incertitudes sur les effets environnant exacts de ce phénomène.

Cette étude nous mène à l’interrogation posée précédemment et ainsi, le volcanisme joue un rôle essentiel dans l’extinction et l’apparition d’espèces puisque l’on retiendra que l’éruption des laves qui forment le trappes s’est produite sans doute en moins d’un millions d’années et son âge coïncide avec celui de la disparition des dinosaures ce qui valide cette théorie qui ne connaît aucune expérience.

La mystérieuse extinction des dinosaures, il y a 65 millions d'années, est attribuée à l'impact d'une météorite ou à une énorme éruption volcanique en Inde. Dans un cas comme dans l'autre, les poussières émises et la variation chimique de l'atmosphère et des océans auraient créé une catastrophe écologique, responsable de l'éradication d'une grande partie des êtres vivant à la surface de notre planète. Des chercheurs ont mis au point un modèle qui, sans rediscuter la cause de cette extinction, montre que la mise en place de grands épanchements volcaniques (les " trapps ") en Inde il y a 65 millions d'années a conduit à des changements globaux du climat et de la chimie des océans.

Les conditions climatiques dépendent en partie de la quantité dans l'atmosphère de CO2, gaz dont l'effet de serre est reconnu. De nombreux auteurs ont essayé de modéliser le cycle du CO2 à travers les temps géologiques. Il ressort de ces études que, sur des durées de l'ordre du million d'années, le bilan du CO2 est régi par une unique source, le volcanisme, et un seul "puits", l'altération continentale des silicates. Sur le long terme, un équilibre s'établit donc entre le dégazage des volcans et la consommation de CO2 par l'altération, se qui peut se considérer comme une continuité.

4) Précisions sur Trapps

Quelques précisions sur le trapps : c’est une masse importante de matière (solide et plastique) du manteau terrestre arrivée sont la lithosphère de l’Inde (par les trapps du Deccan) et qui à commencé à fondre. Le liquide ainsi produit a traversé la lithosphère et la croate et s’est épanché sous forme de laves par de très grandes fissures.

Ainsi, les éruptions volcaniques successives expliqueraient les extinctions successives en marches d’escalier car chaque phase provenait de l’ajout d’une couche de lave.

Ainsi, les éruptions volcaniques successives expliqueraient les extinctions successives en marches d’escalier car chaque phase provenait de l’ajout d’une couche de lave.

5) Disparitions d'espèces animales

On peut aussi se demander comment le volcanisme arrivé à atteindre des espèces animales.

La réponse apportée est la suivante : le gaz sulfureux émis lors des éruptions est l’agent principal de la pollution. Il produit de l’acide sulfurique dans la stratosphère (au dessus de 10km) qui sous forme de fines gouttelettes appelées aérosols (ensemble de particules, solides ou liquides, en suspension dans le milieu gazeux, réchauffent la stratosphère, refroidissent la masse atmosphérique et conduisent des pluies acides à des maladies respiratoires, etc.….

Quelques précisions sur les pluies acides qui sont un élément très destructif: les pluies acides sont produites naturellement par les éruptions volcaniques et se répercutent sur les animaux et autres corps. En effet, tous les animaux en dépendent. Les oiseaux et les mammifères aquatiques sont en particulier touchés. Cependant, on a longtemps cru que les acides eux-mêmes étaient responsables de la mort des organismes aquatiques. Or, une diminution du pH est souvent associée à une augmentation de la disponibilité en métaux toxiques, ce qui est particulièrement vrai pour l’aluminium et le mercure. Dans le cas de l’aluminium, il semble agir aux niveaux des échanges ioniques effectués normalement par les branchies, causant un stress respiratoire. Par ailleurs, le dépôt d’acide est une cause possible du déclin dans les populations amphibiennes. Exemples d'amphibiens:

Les pluies acides atteignent les animaux mais aussi les végétaux. C’est dons un facteur des conséquences de l’activité volcanique sur les végétaux. L’activité volcanique peut être responsable de la formation de diverses espèces animales et végétales.

La réponse apportée est la suivante : le gaz sulfureux émis lors des éruptions est l’agent principal de la pollution. Il produit de l’acide sulfurique dans la stratosphère (au dessus de 10km) qui sous forme de fines gouttelettes appelées aérosols (ensemble de particules, solides ou liquides, en suspension dans le milieu gazeux, réchauffent la stratosphère, refroidissent la masse atmosphérique et conduisent des pluies acides à des maladies respiratoires, etc.….

Quelques précisions sur les pluies acides qui sont un élément très destructif: les pluies acides sont produites naturellement par les éruptions volcaniques et se répercutent sur les animaux et autres corps. En effet, tous les animaux en dépendent. Les oiseaux et les mammifères aquatiques sont en particulier touchés. Cependant, on a longtemps cru que les acides eux-mêmes étaient responsables de la mort des organismes aquatiques. Or, une diminution du pH est souvent associée à une augmentation de la disponibilité en métaux toxiques, ce qui est particulièrement vrai pour l’aluminium et le mercure. Dans le cas de l’aluminium, il semble agir aux niveaux des échanges ioniques effectués normalement par les branchies, causant un stress respiratoire. Par ailleurs, le dépôt d’acide est une cause possible du déclin dans les populations amphibiennes. Exemples d'amphibiens:

Les pluies acides atteignent les animaux mais aussi les végétaux. C’est dons un facteur des conséquences de l’activité volcanique sur les végétaux. L’activité volcanique peut être responsable de la formation de diverses espèces animales et végétales.

6) Apparitions d'espèces animales

De nombreuses espèces ont disparu, d’autres sont apparues. On peut se demander qu’est-ce qui provoque l’apparition de nouvelles espèces?

On peut expliquer cela par sans doute le fait que de nombreuses cases écologiques ayant été vidées de leurs occupants par l’extinction, des espèces survivantes ayant mutées se trouvent des espaces de vie où elle sont désormais bien adaptées, on a aussi des survies d’espèces comme celle des Actinopterygii (classe de poissons) à 60% et 100% des Lissamphimbia dans le cas où les pluies ont eu l’acidité suggérée à la survie de ces animaux.Exemples de poissons qui appartiennent aux Actinopterygii:

On peut expliquer cela par sans doute le fait que de nombreuses cases écologiques ayant été vidées de leurs occupants par l’extinction, des espèces survivantes ayant mutées se trouvent des espaces de vie où elle sont désormais bien adaptées, on a aussi des survies d’espèces comme celle des Actinopterygii (classe de poissons) à 60% et 100% des Lissamphimbia dans le cas où les pluies ont eu l’acidité suggérée à la survie de ces animaux.Exemples de poissons qui appartiennent aux Actinopterygii:

B/CONSEQUENCES SUR LES ESPECES VEGETALES

Les pluies acides atteignent les animaux mais aussi les végétaux. C’est dons un facteur des conséquences de l’activité volcanique sur les végétaux. L’activité volcanique peut être responsable de la formation de diverses espèces animales et végétales.Exemple cette photo d'arbres endommagés par les pluies acides:

1)Mauvaises conséquences

L’acidité des lacs empêche le développement normal des espèces et des végétaux qu’ils abritent. La flore est affaiblie, elle résiste moins bien aux maladies et aux hivers rigoureux. Les sols acidifiés empoisonnent les arbres, les affaiblissent, et peuvent les tuer dans les cas graves. La base de la chaîne alimentaire est également touchée. Les arbres ne sont pas directement détruits, mais les éléments nutritifs contenus dans le sol sont dissous et emportés par les pluies laissant un sol sans nouveaux éléments nutritifs produits. Les feuilles sont endommagées (taches noires ou marrons) et ne peuvent pratiquer la photosynthèse. Certaines substances chimiques peuvent aussi être lentement libérées du sol et empoissonnées les arbres. Leurs racines, essayant de survivre dans un sol rongé, peuvent aussi être directement attaquées par l’acide. Tout cela conduit à une diminution de la résistance de la flore, et donc à une augmentation de la mortalité lors d’épidémies, de conditions climatiques difficiles, etc.

Certaines substances chimiques peuvent aussi être lentement libérées du sol et empoissonnées les arbres. Leurs racines, essayant de survivre dans un sol rongé, peuvent aussi être directement attaquées par l’acide. Tout cela conduit à une diminution de la résistance de la flore, et donc à une augmentation de la mortalité lors d’épidémies, de conditions climatiques difficiles, etc.

Certaines substances chimiques peuvent aussi être lentement libérées du sol et empoissonnées les arbres. Leurs racines, essayant de survivre dans un sol rongé, peuvent aussi être directement attaquées par l’acide. Tout cela conduit à une diminution de la résistance de la flore, et donc à une augmentation de la mortalité lors d’épidémies, de conditions climatiques difficiles, etc.

Certaines substances chimiques peuvent aussi être lentement libérées du sol et empoissonnées les arbres. Leurs racines, essayant de survivre dans un sol rongé, peuvent aussi être directement attaquées par l’acide. Tout cela conduit à une diminution de la résistance de la flore, et donc à une augmentation de la mortalité lors d’épidémies, de conditions climatiques difficiles, etc.

2)Conséquences bénéfiques

L’activité volcanique a pour cela des conséquences négatives à travers l’augmentation des pluies acides mais aussi des bénéfices concernant les végétaux et le sol.

En effet les deux types d’accidents qui influent sur les paysages sont volcanisme et le climat. L’accident volcanique édifice de nouveaux paysages sur les anciens reconstruisant des côtes reprenant des rivières et remplissant des vallées »(d’après Bloom, 1988:109) et après tout l’activité volcanique peut avoir des contres parties comme l’utilisation agricoles des sols qui sont très fertiles du au dépôt de cendres volcaniques. Voici un exemple de sols volcaniques très fertiles ,ici,Rizières sur des terrains fertiles au pied du volcan Cikuray en Indonésie

On constate directement et/ou indirectement, l’activité volcanique a des conséquences sur les hommes, sachant que les hommes dérivent des animaux.

En effet les deux types d’accidents qui influent sur les paysages sont volcanisme et le climat. L’accident volcanique édifice de nouveaux paysages sur les anciens reconstruisant des côtes reprenant des rivières et remplissant des vallées »(d’après Bloom, 1988:109) et après tout l’activité volcanique peut avoir des contres parties comme l’utilisation agricoles des sols qui sont très fertiles du au dépôt de cendres volcaniques. Voici un exemple de sols volcaniques très fertiles ,ici,Rizières sur des terrains fertiles au pied du volcan Cikuray en Indonésie

On constate directement et/ou indirectement, l’activité volcanique a des conséquences sur les hommes, sachant que les hommes dérivent des animaux.

C/CONSEQUENCES SUR L' ESPECE HUMAINE

Depuis l’existence de l’homme sur la terre, les volcans sont déjà communs et coéxistent avec l’environnement naturel. Dans cette coexistence entre une nature (le volcan) et un homme, ce dernier sujet a développé des habilités pour résider dans les plus différent lieux dans le globe, des déserts jusqu’aux hautes montagnes. Certains lieux étaient et sont réellement dangereux dus à la fréquente activité volcanique, comme c’est le cas dans les ville de Pompéi en Italie, ville qui fue dévastée par une grande éruption du Mont Vesuvio en 1979 qui a fini avec toute sa ville et sa population car elle vivait du côte du volcan.

1)Aspect meurtrier

L’activité volcanique influe d’une mauvaise manière sur les populations humaines. Les éruptions provoquent fréquemment la destruction et la catastrophique par exemple le Montana Pelada en 1902 a fait 30 000 morts, le Marataux en1883, 36 417 morts.

En outre, les éruptions telles qu’elles soient influent sur cette espèce car la pollution cause un grand brouillard qui empoisonne la vie par un été très chaud, un hiver très froid, de mauvaises récoltes et les feuilles pourrissent avec des odeurs de soufre qui se dégage. On illustrera ceci avec l’exemple de 1783n où se produit une éruption volcanique en Irlande. En effet, pendant un an il y a eu une coulée de lave très forte (10 km3 de lave produite), de gaz et des aérosols. La vie se fit dure et les hommes ont eu la gorge qui pique. De plus, on notera un pic de mortalité en octobre/novembre 1783 avec environ 100 à 200 000 morts complémentaires statistiquement dues principalement à des maladies respiratoire, des problèmes alimentaires. Donc ceci a cause des conséquences irréversibles d’où la continuité et l’histoire de la vie reliée à l’histoire de l’activité volcanique dans la terre. Voici Katia et Maurice Kraft, deux vulcanologues décédés lors d'une éruption volcanique.

Voici Katia et Maurice Kraft, deux vulcanologues décédés lors d'une éruption volcanique.

L’activité volcanique représentait et représente une forma très impliquée portant la menace de la vie de tous les êtres.

En outre, les éruptions telles qu’elles soient influent sur cette espèce car la pollution cause un grand brouillard qui empoisonne la vie par un été très chaud, un hiver très froid, de mauvaises récoltes et les feuilles pourrissent avec des odeurs de soufre qui se dégage. On illustrera ceci avec l’exemple de 1783n où se produit une éruption volcanique en Irlande. En effet, pendant un an il y a eu une coulée de lave très forte (10 km3 de lave produite), de gaz et des aérosols. La vie se fit dure et les hommes ont eu la gorge qui pique. De plus, on notera un pic de mortalité en octobre/novembre 1783 avec environ 100 à 200 000 morts complémentaires statistiquement dues principalement à des maladies respiratoire, des problèmes alimentaires. Donc ceci a cause des conséquences irréversibles d’où la continuité et l’histoire de la vie reliée à l’histoire de l’activité volcanique dans la terre.

Voici Katia et Maurice Kraft, deux vulcanologues décédés lors d'une éruption volcanique.

Voici Katia et Maurice Kraft, deux vulcanologues décédés lors d'une éruption volcanique.L’activité volcanique représentait et représente une forma très impliquée portant la menace de la vie de tous les êtres.

2)Prévention

Cette forme de manifestation oblige les hommes à se mobiliser, ayant recours aux moyens de prévisions et de prévention des éruptions volcaniques. Depuis 1902 et l’éruption de la montage Pelée en Martinique, les hommes ont compris qu’une surveillance des volcans actifs était possible et que la prévision d’une éruption permettait d’en diminuer les effets destructeurs. Aujourd’hui sur 90 volcans à haut risque, une cinquantaine est observée. Les éruptions volcaniques s’annoncent parfois à l’avance. Une prévision est donc possible, grâce à la surveillance constante des volcans. Si l’alerte est donnée, la prévention consiste tout d’abord à évacuer la population rapidement.

On procède aussi à d’autres méthodes comme celle que présente la vidéo suivante: d’après Quand la Terre gronde. 48eme minute.

On procède aussi à d’autres méthodes comme celle que présente la vidéo suivante: d’après Quand la Terre gronde. 48eme minute.

Bilan des conséquences sur le vivant

De cette manière, les éruptions volcaniques en masse ont bien plus de conséquences sur la biosphère qu’une seule éruption. Elles modifient le vivant attaquant les différentes espèces animales, végétales et humaine. La disparition (rupture) et apparitions (continuités après rupture) animales sont un des changements. Il y a aussi destruction de la flore mais suivie d’une meilleur fertilisation des sols et pour finir elles peuvent conduire à la mort (rupture totale) tout en les préparant pour des mesures de sécurité plus adéquates (continuité).

CONCLUSION

On peut ainsi distinguer diverses ruptures et continuités, cela dépend à quelle échelle nous exploitons le sujet. De forme générale, on dira que la rupture de départ est une rupture scientifique (les éruptions volcaniques) qui mène presque toujours à la mort de population (il s’agit d’une rupture totale) tout en impliquant la mobilisation des hommes face à diverses conséquences (continuité) sur le plan vivant ou non-vivant.

L’activité volcanique contribue à un certain équilibre de la Terre, où les processus volcaniques interviennent à différents intervalles e temps en constante équilibre. Toute fois, durant l’histoire ces accidents furent considérés comme « la colère des Dieux » mais aujourd’hui l’humanité sait que la force des volcans est l’affirmation que la Terre est en constante transformation et rénovation de la vie. Ainsi, le volcanisme constitue le mécanisme central de l’évolution de la planète laissant des contres parties économiques comme la principale, l’intérêt touristique qui attrait tous les ans des milliards de visites comme il peut y arriver pour l’ Etna ( Italie), le Vésuve, Hawaï et l’ Islande.

L’activité volcanique contribue à un certain équilibre de la Terre, où les processus volcaniques interviennent à différents intervalles e temps en constante équilibre. Toute fois, durant l’histoire ces accidents furent considérés comme « la colère des Dieux » mais aujourd’hui l’humanité sait que la force des volcans est l’affirmation que la Terre est en constante transformation et rénovation de la vie. Ainsi, le volcanisme constitue le mécanisme central de l’évolution de la planète laissant des contres parties économiques comme la principale, l’intérêt touristique qui attrait tous les ans des milliards de visites comme il peut y arriver pour l’ Etna ( Italie), le Vésuve, Hawaï et l’ Islande.

Synthèses Personnelles

Synthèse de Jean Pierre

J'ai pris comme sujet "Éruptions Volcaniques et leurs conséquences" parce que j'ai toujours été intéressé par les volcans et surtout par les éruptions spectaculaires de ceux-ci. Pendant ce travail, j'ai appris beaucoup de choses sur le fonctionnement des volcans et surtout ses effets, mais je n'ai pas appris seulement des connaissances culturelles, mais aussi le travail en groupe. J'ai aussi eu des contacts avec "M.Courtillot" dont le métier est géophysicien, et je me suis rendu compte que le travail sur les volcans n'est pas aussi simple de ce que je croyais au début de ce travail, car c'est un travail dur qui nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de connaissances, beaucoup de patience et surtout beaucoup de dévotion. Au cours de ce travail, même si je n'ai pas eu la dévotion nécessaire, j'ai appris à avoir beaucoup de patience car étudier les volcans c'est un travail qui demande beaucoup de temps et les recherches sur ce sujet, ne sont pas très simples à trouver. D'un autre côté, travailler sur ce TPE m'a appris ce que c'était un travail de recherche car c'est un travail très minutieux. Il faut aussi avoir des connaissances de base et connaître des mots importants tels que "écosystème, biotope, biocénose,...". Donc tout ce travail demande beaucoup de compréhension, non seulement des informations mais aussi une compréhension et une entente entre les membres du groupe. Enfin, je me sens assez content car on a réussi à traiter la problématique posé et donc nos efforts auront été récompensés.

Synthèse de Katia

Dans la série RUPTURES ET CONTINUITES, mes camarades Jean Pierre Castillo, Rébecca Naim avons choisi le thème RUPTURES SCIENTIFIQUES puisque c’est là où se rattache le mieux notre sujet LES ERUPTIONS VOLCANIQUES ET LEURS CONSEQUENCES.

Personnellement, j’ai voulu participé à ce groupe car les volcans sont un sujet qui m’ont toujours fascinés et bien que l’on en parle souvent dans l’actualité dus à leurs éruptions, je trouve que l’on ne s’intéressent plus à leurs aspect touristiques et dramatiques qu’à leurs conséquences sur la biosphère, autrement dit sur l’ensemble des écosystèmes de la planète comprenant tous les êtres vivants et leur milieu. C’est pour cette raison que notre problématique s’intitule COMMENT LE PHENOMENE VOLCANIQUE INFLUE-T-IL SUR LA BIOSPHERE?

Mon premier objectif recherché dans ce TPE est de construire n véritable projet en collaborant avec des camarades. Puis, c’est aussi le moment d’utiliser notre culture ou nos acquis tout en enrichissant notre savoir grâce à des recherches provenant de sources variées [documentation écrite comme des revues, l’actualité, anciens cours de 4°, cours de 1° (manuel scolaire portugais de svt) , dictionnaires, puis documentation informatique comme des logiciels, Internet pour des recherches et le support de production et des vidéos] et encore le contact humain avec un spécialiste concernant notre sujet (Mr.Courtillot) et Mr.Hubert professeur de svt. Enfin, le but est évidement de fournir une réalisation qui aboutit à une autonomie individuelle et collective, et aussi d’améliorer les méthodes grâce aux professeurs et à mes camarades qui quelques fois m’aidaient lorsque je ne savais pas me servir d’un élément comme la réalisation d’un site Internet entre autre, (et vice-versa). Je peux ainsi parler d’aventure humaine.

J’étudie les éruptions volcaniques et leurs conséquences sous le cadre ruptures et continuités car une éruption es due à un changement d’activité du volcan(en sommeil qui se réveille) d’où la rupture scientifique. Ces éruptions unitaire ou en masse( constantes sur une longue période) entraînent des modifications concernant le milieu et le vivant, ce qui est un fait qui reste imprégné sur la planète de même qu’il module l’évolution des espèces et oblige la mobilisation de l’Homme pour la prévention (continuité). Par mes recherches j’ai pu rattacher des ruptures et des continuités à d’autres faits comme par exemple la disparition de quelques espèces (dit rupture d’existence) ou encore apparition ou survie d’autres espèces (dit continuité après la rupture scientifique du volcan), ou aussi bien un aboutissement à une rupture totale comme la mort et une continuité si l’on considère que les conséquences se répercutent et restent imprégnées sur la planète ou alors une autre rupture si l’on estime que le fait d’y avoir des conséquences modifie l’état ou la surface de la planète ce qui perturbe le milieu qui est à la base considéré comme normal.

Eu cours de l’année nous avons fourni un carnet de bord où l’on notait nos impressions, nos recherches, notre plan ,le résultat et réponses qui donnent lieu à une production finale qui est informatisé (ce site Internet). http://vocans-et-biosphere.blogspot.com/ Pour cela, le groupe s’est organisé de la manière suivante: chaque membre traitait un axe tout en aidant les autres en lui fournissant de la documentation appropriée et ensuite pour la réalisation on s’est regroupé et nous avons travaillé en exposant et réunissant nos idées car le site que l’on a créé permettait que trois personnes travaillent en même temps dessus.

Le contenu de notre travail a été organisé en trois axes : I Volcan II Modifications du milieu III Modifications du vivant. Chaque axe a été traité sous différentes parties et sous parties que l’on peut voir directement à droite sous un fond marron dans notre site.

De cette manière la bidisciplinarité a été traitée en regroupant le I et III dans SVT et le II Physique Chimie bien que quelques sous parties se rattachent à ces matières comme pour le III: iridium (P-C), CO2 et souffre qui opèrent à la mort ou à l’extinction d’espèces (P-C)puis les pluies acides (acidité) (P-C) puis SVT pour les éruptions et rejets partie I.

En ce qui concerne mon travail personnel, j’ai traité le III et j’ai eu la chance d’obtenir un entretien( via mail) avec Mr.Courtillot, personne compétente en ce sujet.Vincent Courtillot, né en 1948, est professeur de géophysique à l'université Paris 7 Denis Diderot et à l'Institut de physique du globe de Paris, et membre de l'Institut Universitaire de France. Il a publié un peu plus de 150 articles et un livre consacré aux relations entre extinctions en masse des espèces biologiques, éruptions volcaniques massives et changements climatiques. Vincent Courtillot est membre de la Royal Astronomical Society, de l'Academia Europaea et de l'Académie des Sciences. Il a présidé l'Union européenne des géosciences et a dirigé la recherche universitaire (1988-93) puis l'ensemble de la recherche (1999-2001) dans les ministères chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie, après avoir été conseiller spécial du ministre (1997-1999). Je me suis aussi découragée car on a eu du mal à trouver une expérience sur notre sujet mais grâce à mes camarades et professeurs j’ai su regagné de la motivation et on a rattaché l’expérience à un commentaire vidéo que j’ai créé. De plus pendant mes vacances je n'étais pas en France et étant au Portugal, j'ai utilisé des manuels scolaires que ma cousine avait et ainsi j'ai pu approfondir mes recherches et cela a eu un double sens, c'est qu'étant écrit en portugais, j'ai du traduire les documents ce qui m'a permis aussi de fairedes recherches dans une autre langue et d'éxercer celle-ci.

Ainsi,je pense que notre production répond et ma partie ainsi que celle de Jean Pierre répond bien à la problématique posée au départ.

Synthèse de Rébecca

En nous inspirant du titre Ruptures et Continuités, nous avons choisi comme thème Ruptures Scientifiques pour décrire Les éruptions volcaniques et leurs conséquences , en répondant à la problématique suivante : COMMENT LE PHENOMENE VOLCANIQUE INFLUE-T-IL SUR LA BIOSPHERE ?

J'ai choisi le sujet des volcans car j'ai voulu approfondir mes connaissances sur le mystère des éruptions, parce que j'ai toujours été fascinée par ce phénomène naturel. J'ai donc souhaité, en réalisant ce TPE, en savoir davantage sur les volcans et les éruptions volcaniques.

Pendant ces quatre mois de travail sur ce TPE, dès notre sujet déterminé, nous avons organisé notre plan en trois parties. Chacun d'entre nous a travaillé sur l'une d'elle. Pour ma part, je me suis chargée de la première partie intitulée : I LES VOLCANS. Pour élaborer ma partie, je me suis inspirée d'encyclopédies, de livres scolaires (notamment d'un livre de SVT de 4e) et d'internet. J'ai eu aussi l'opportunité de visionner l'émission C'est pas sorcier consacrée aux volcans, et La Terre Gronde en cours de TPE. J'ai emprunté dans une bibliothèque deux CD-rom pour affiner mes recherches : Connaître la Terre, et Volcans du monde.

De plus, j'ai eu la chance de rencontrer Sylvain Kahn, Directeur des Etudes Européennes à Science Po et producteur de l'émission Planète Terre, consacrée à la géographie, diffusée sur France Culture. Ce contact m'a enrichi. Ainsi, j'ai pu regrouper toutes les connaissances acquises durant cette période de recherches en rédigeant ma partie. Grâce à ce TPE, j'ai appris à créer un site.

Par ailleurs, notre TPE concerne deux matières : SVT et physique ou chimie. Nous avons divisé notre TPE de la manière suivante : la première partie et la troisième concernaient davantage les SVT alors que la seconde traitait essentiellement de la physique-chimie.

Enfin, notre TPE s'inscrit bien dans le thème principal : Ruptures et Continuités sachant qu'une éruption est dûe à une rupture par le changement d'activité d'un volcan qui se réveille ou s'éteint, et il y a continuité du fait que les volcans ne disparaissent pas et sont continuellement présents sur la Terre.

Dans notre Travail Personnel Encadré, nous nous sommes contraints à répondre à la problématique posée dans l'introduction, à savoir, comment le phénomène volcanique influe-t-il sur la biosphère ? en partant de la définition de la biosphère, c'est-à-dire, en parlant principalement de l'ensemble des écosystèmes de la Terre, comprenant les êtres vivants ainsi que leur milieu et en abordant le thème des éruptions. En travaillant sur ce TPE, j'ai découvert véritablement le travail en groupe, qui demande une répartition équitable du travail, une responsabilité des membres du groupe, et un enrichissement en associant les connaissances de chacun. Enfin, grâce à ce TPE, j'ai surtout acquis des connaissances scientifiques sur le sujet traité, les volcans.

BIBLIOGRAPHIE

documentation écrite:

- chapitre 10 le volcanisme d'un livre emprinté au laboratoire de biologie du lycée.

- livre portugais consulté pendant les vacances où une traduction a été faite: Terra, universo da vida 1ere parte geologia 11°Porto editora

- livre de Sciences de la Vie et de la Terre de 4e, chapitre 10 Le Volcanisme

- encyclopédie : Memo Larousse

Documentation internet:

- http://www.algosobre.com.br/ler.asp?conteudo=517 site portugais

- http://pt.wikipedia.org/wiki/Vulcã site portugais

- http://www.naturlink.pt/canais/Artigo.asp? site portugais

- http://fr.wikipedia.org/wiki/Iridium

- http://fr.wikipedia.org/wiki/Ìhelle_des_temps_géologiques

- http://fr.wikipedia.org/wiki/Extinction_du _Permien

- http://fr.wikipedia.org/wiki/Trapps_du_Deccan

- http://fr.wikipedia.org/wiki/Extinction_du_Crétacé

- http://fr.wikipedia.org/wiki/Pluies_acides

- http://fr.wikipedia.org/wiki/Volcan

- http://education.france5.fr/volcans/

Documentation vidéo:

- Quand la Terre gronde (K7)

- Les Volcans de C'est pas sorcier

- CD-rom : Connaître la Terre et Volcans du monde

Rencontres:

- Mr.Courtillot: par mail + interview via un site internet : http://www.futura-sciences.com/news-eruption-volcaniques-causes-extinction-dinosaures_2470.php

- Mr.Hubert

- Sylvain Kahn : entretien à France Culture

Inscription à :

Articles (Atom)